Atlas céleste

Pour les articles homonymes, voir Atlas.

Un atlas céleste est un ouvrage de cartographie du ciel permettant de localiser différents objets célestes, tels des étoiles, des constellations, des galaxies, des nébuleuses et des amas stellaires[1]. Créés dès les débuts de l'histoire humaine, la forme des atlas célestes varie en fonction de l'époque et des cultures qui les ont créés. Les atlas célestes sont l'une des bases de l'astronomie de position.

Histoire

Préhistoire

Plusieurs artefacts suggèrent que les civilisations anciennes analysaient le ciel nocturne. Ainsi, l'adorant de la grotte Geißenklösterle (en), une défense de mammouth sculptée datant de l'Aurignacien, montre une silhouette humaine avec les bras et les jambes écartés, une taille mince et la jambe gauche plus courte. D'après le chercheur Michael A. Rappenglück (d), la figure représenterait la constellation d'Orion[2],[3]. Rappenglück effectue des rapprochements similaires avec des fresques présentes sur les murs de la grotte de Lascaux[4],[5]. Sur l'une d'elles, on y voit un taureau avec une série de point au-dessus de son garrot. Le tout représenterait la constellation du Taureau surmontée par l'amas des Pléiades[4],[6].

Antiquité

L'une des plus anciennes représentations de la voûte céleste serait celle du disque céleste de Nebra, une plaque circulaire sur laquelle se détachent des motifs en plaques incrustées d'or. Datant d'environ , les motifs représenteraient en partie des corps célestes : un croissant représentant la Lune, le disque central pouvant être le Soleil ou bien la Lune, un groupe de sept points serait les Pléiades.

Les premiers écrits d'atlas célestes qui sont parvenues à notre époque sont ceux d'astronomes antiques, tels Timocharis d'Alexandrie, Hipparque et Claude Ptolémée. Leurs atlas recensent les positions de plusieurs corps célestes observables à l'œil nu. C'est l'époque des premiers catalogues astronomiques, avec notamment le catalogue d'étoiles de Ptolémée publié dans l'Almageste. Celui-ci recense 48 constellations et environ de 1 000 étoiles[7]. Ptolémée y fait également référence à l’œuvre antérieure d'Hipparque, disparue au XXIe siècle.

Moyen Âge

Plusieurs civilisations non occidentales ont créé des atlas célestes au cours du Moyen Âge. On compte entre autres les cartes de Dunhuang, daté du VIIe siècle et retrouvé par l'archéologue Aurel Stein en 1907 dans les grottes de Mogao[8],[9]. Celles-ci représentent le ciel comme il peut être observé au 34e parallèle nord, alors qu'un autre est une carte incomplète des constellations circumpolaires nordiques[8],[10]. En tout, on y compte 1 339 étoiles disposées dans 257 astérismes[11].

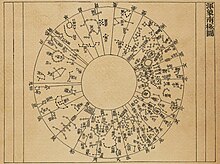

Des méthodes d'observations développées lors de la dynastie Song ont permis de créer des atlas d'une meilleure qualité. On en retrouve des exemples dans le livre Xin Yixiang Fa Yao de Su Song. Il s'agit d'un ensemble de cinq cartes contenants au total 1 464 étoiles et 283 constellations[12],[8],[13].

Dans le monde arabe, à l'époque abbasside, des astronomes ont traduit une partie du savoir grec antique. Les exemples les plus marquants en termes de cartographie céleste sont le Livre des étoiles fixes et The Book of Curiosities (en)[14].

Le premier est l'œuvre d'Abd al-Rahman al-Soufi. Publié en 964, le Livre des étoiles fixes est basé sur les observations de Claude Ptolémée présentes dans l'Almageste. On y trouve quelques ajouts de l'auteur, notamment un petit nuage dans la constellation d'Andromède, qui serait la première représentation de la galaxie d'Andromède[15],[16][source insuffisante].

The Book of Curiosities (Kitāb Gharā’ib al-funūn wa-mulaḥ al-ʿuyūn), paru au XIe siècle, comprend une partie de l'Almageste, ainsi que des observations d'autres astronomes arabes[17],[18].

Époques moderne et contemporaine

Les différentes évolutions techniques et philosophiques développées depuis la Renaissance, dont notamment l'invention de la lunette astronomique et de l'imprimerie, ont mené à une augmentation et une diversification des atlas célestes.

Au cours du XXe siècle, la découverte du spectre électromagnétique, l'arrivée de l'informatique et la mise au point d'algorithmes performants ont multiplié les possibilités de représentations graphiques du ciel, incluant des objets célestes qui ne sont pas dans le spectre visible.

Par exemple, une équipe d'astronomes a publié une carte positionnant plus de 25 000 trous noirs supermassifs. Cette cartographie a été principalement possible grâce aux émissions radios produites par la matière lorsqu'elle est éjectée d'un trou noir, mais aussi par des algorithmes qui ajustaient les effets de l'ionosphère[19]. D'autres astronomes ont pu créer un catalogue contenant environ 3 milliards d'objets astronomiques grâce à un algorithme analysant des observations Pan-STARRS[20],[21]. Il s'agit du plus grand catalogue en 2023[22].

Types

Une réorganisation et une clarification du contenu sont nécessaires. Améliorez-la ou discutez des points à améliorer.

On distingue plusieurs types d'atlas célestes :

- Les atlas graphiques

- Les atlas photographiques

- Les atlas photométriques

Atlas graphiques

Un atlas graphique est un atlas réalisé avec des symboles et à partir des données fournies par les catalogues astronomiques. Un atlas, à moins qu'il ne soit spécialisé, contient toujours plusieurs catalogues de données; le nombre de catalogues utilisables augmente avec la magnitude.

Réalisation d'un atlas graphique

Pour commencer, il faut définir la magnitude apparente maximale de l'atlas. Ensuite, on fait une liste des catalogues nécessaire à sa réalisation.

Il faut alors faire des choix :

- On utilise les catalogues qui seront presque entièrement représentatif de l'ensemble de la voûte céleste (NGC, IC...).

- On laisse de côté les catalogues mineurs (équivalent à une sélection dans un catalogue représentatif), mais on fournira une page d'équivalence pour les plus utilisés (Messier vers NGC-IC par exemple).

- On indiquera des astres que l'on pensera utiles à l'observateur (amas de galaxies, pulsars, quasars...).

Ensuite, il faut choisir une légende pour l'atlas. Généralement :

- Un disque représente une étoile.

- Un cercle ou un cercle enfermant un disque représente une étoile variable.

- Un des deux symboles précédents barré d'un trait indique la multiplicité de l'étoile.

- Un cercle dessiné par des points indique un amas ouvert.

- Un cercle enfermant une croix indique un amas globulaire.

- Un cercle entouré de quatre traits, extérieurs et convergeant vers son centre, séparés de 90° indiquent une nébuleuse planétaire.

- Une ellipse représente une galaxie.

- Un trait fermé sans forme particulière représente une nébuleuse diffuse.

Il existe d'autres symboles pour les astres non cités, mais il vaut mieux utiliser les symboles couramment utilisés dans les atlas existants.

Une fois la légende choisie, on reportera la position de l'objet sur la voûte céleste par projection cartographique. La taille du symbole dépendra de la magnitude apparente (étoiles) ou de la taille (objets étendus) de l'objet :

- Plus la magnitude est petite (proche de zéro voire négative), c'est-à-dire plus la luminosité apparente est grande, plus le symbole sera grand.

- En fonction de la taille on utilisera un symbole définit pour une certaine étendue.

Certaines zones du ciel étant plus denses que d'autres (Nuages de Magellan, amas de galaxies de la Vierge...), il peut être utile de réaliser des cartes avec un champ plus petit de celles-ci.

Comme dans certains atlas, on pourra également réaliser soit un index vers les objets qui ne sont pas désignés par leur constellation, soit un livre complémentaire renfermant les données de ces mêmes astres par carte.

Atlas photographiques

Un atlas photographique est un atlas destiné à représenter la voûte céleste avec le plus de fidélité possible. Les astres ne sont pas identifiés mais ils sont le plus souvent fournis avec des grilles de coordonnées transparentes afin de les identifier à partir de leur position.

Réalisation d'un atlas photographique

Pour leur réalisation on utilise la technique de l'astrophotographie à grand champ afin de limiter le nombre de clichés à prendre. On peut utiliser un champ plus petit mais cela augmente le nombre de clichés à faire mais on obtient ainsi de plus fins et nombreux détails. Pour obtenir de grandes photographies avec cette dernière technique, l'assemblage des clichés avec la technique de la mosaïque. La magnitude limite d'un tel atlas dépend du temps de pose et du diamètre de l'instrument utilisé. La couverture complète de la voûte céleste nécessite que les clichés soient pris à partir des hémisphères terrestres nord et sud.

Les atlas photométriques

Un atlas photométrique est un atlas photographique d'un genre particulier. En effet, les astres y sont représentés en fonction de la bande passante du ou des filtres utilisés lors de la prise de vue. Comme certains astres n'émettent pas de lumière dans certaines longueurs d'onde, ils n'apparaissent pas dans celles-ci.

Atlas célestes notables

Atlas graphiques (magnitude limite croissante)

- (en) Bright Star Atlas (1990, (ISBN 0943396271))

- (fr) Constellations et planètes (1993, (ISBN 2700015517))

- (fr) Atlas du ciel 2000.0 Cambridge (1999, (ISBN 2890004783))

- (en) Norton's Star Atlas and Reference Handbook (2003, (ISBN 0131451642))

- (en) Sky Atlas 2000.0 (1999, (ISBN 0933346875))

- (en) Uranometria 2000.0 Deep Sky Atlas (2001, (ISBN 0943396719) & (ISBN 0943396727))

- (en) Millenium Star Atlas (2006, (ISBN 1931559279), 3 volumes)

- Étoiles variables

- (en) AAVSO Variable Star Atlas (1990, (ISBN 1878174002))

- Lune

Atlas photographiques

- Atlas Falkauer

- Atlas Stellarum

- True Visual Magnitude Photographique Star Atlas (1980, (ISBN 0080244580))

- Palomar Observatory Sky Survey (POSS)

- Lune

- Le Grand Atlas de la Lune (2004, (ISBN 2035603366))

Atlas photométriques

- Atlas of Selected Areas

Livres de données

- Burnham's Celestial Handbook (1977, (ISBN 048623567X), (ISBN 0486235688) & (ISBN 0486236730))

- Sky Atlas 2000.0 Companion (2001, (ISBN 0521008824))

- Uranometria 2000.0 Deep Sky Field Guide (2001, (ISBN 0943396735))

Notes et références

- ↑ (en) « Star Charts », sur Planetary Sciences, Inc. (consulté le )

- ↑ (en) Dr David Whitehouse, « 'Oldest star chart' found », sur BBC NEWS, (consulté le )

- ↑ (en) John Bohannon, « Celestial Fertility Guide », sur science.org, (consulté le )

- ↑ a et b (en) Dr David Whitehouse, « Ice Age star map discovered », sur BBC NEWS, (consulté le )

- ↑ « Carte, localisation, adresse, plan grotte de Lascaux », sur Vallée de la Dordogne (consulté le ).

- ↑ (en) « Category of Astronomical Heritage: tangible immovable The Astronomical Rock Panels in the Lascaux Cave, France », sur UNESCO (consulté le )

- ↑ « Histoire de la cartographie du ciel », sur boutique.afastronomie.fr (consulté le )

- ↑ a b et c (en) Jean-Marc Bonnet-Bidaud, « The Dunhuang chinese sky: a comprehensive study of the oldest known star atlas », ..

- ↑ « Grottes de Mogao », sur UNESCO (consulté le ).

- ↑ (en) « Astronomy Picture of the Day », sur NASA, (consulté le ).

- ↑ « Les Débuts de la cartographie céleste », sur UNIL (consulté le )

- ↑ a et b (en) F. Richard Stephenson, Chinese and Korean Star Maps and Catalogs (lire en ligne)

- ↑ (en) « Charting the heavens from China », sur Nature, (consulté le )

- ↑ (en) « Mapping the Islamic World », sur Stanford libraries (consulté le )

- ↑ (en) « Abd-al-Rahman Al Sufi (December 7, 903 - May 25, 986 A.D.) », sur Observatoire de Paris (consulté le ).

- ↑ (en) « Ptolémée, al-Soufi et l’influence du Moyen-Orient sur la cosmologie », sur Middle East Eye, (consulté le )

- ↑ (en) Martin J. Powell, « The Naked Eye Planets in the Night Sky (and how to identify them) », sur The Naked Eye Planets (consulté le )

- ↑ (en) Treasures of the Bodleian: Book of Curiosities sur Bodleian Libraries 12:58 () Consulté le . La scène se produit à 2:53.

- ↑ (en) « Astronomers publish map showing 25,000 supermassive black holes », sur phys.org, (consulté le )

- ↑ (en) « Astronomers produce largest 3-D catalog of galaxies », sur phys.org, (consulté le )

- ↑ (en) « The Most Comprehensive 3D Map of Galaxies Has Been Released », sur universetoday, (consulté le )

- ↑ (en) « Astronomers Unveil Largest 3D Catalog of Galaxies Ever », sur InterestingEngineering, (consulté le )

Voir aussi

Articles connexes

v · m | |

|---|---|

| Les 89 constellations officielles |

|

| Les 28 constellations obsolètes |

|

Liste des constellations : | |

Portail de l’astronomie

Portail de l’astronomie  Portail de la cartographie

Portail de la cartographie