Grottes de Saint-Christophe

| Coordonnées | 45° 27′ 05″ N, 5° 47′ 30″ E |

|---|---|

| Pays | France |

| Départements | Savoie |

| Localité voisine | Saint-Christophe |

| Type | Calcaire |

|---|---|

| Site web | grottes-saint-christophe.com  |

|

|

modifier - modifier le code - modifier Wikidata

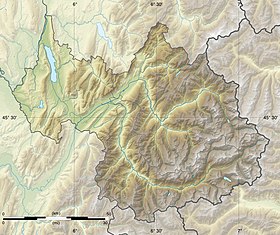

Les grottes de Saint-Christophe ou grottes des Échelles se situent dans le département de la Savoie, à la frange occidentale du massif de la Chartreuse, non loin des gorges du Guiers Vif, sur le territoire de la commune de Saint-Christophe.

Présentation

Le site se présente sous la forme de deux grottes différentes :

- La grotte Supérieure présentant un ensemble géologique dit de marmites de géants.

- La grotte Inférieure (ou grand goulet), traversée par une passerelle située de 5 à 25 m au-dessus du sol et permettant de découvrir une vue panoramique sur la vallée des Échelles[1].

Localisation

Située à la limite occidentale du département de la Savoie, non loin de la commune des Échelles qui lui a donné son nom, le site des grottes surplombe un tunnel de l'ancienne route nationale 6, aujourd'hui route départementale 1006.

Les grottes sont situées sur le territoire de la commune de Saint-Christophe, en Savoie, village qu'il ne faut pas confondre avec la commune de Saint-Christophe-sur-Guiers, sa voisine, mais située en Isère.

Accès

Le site des grottes est directement accessible par la route départementale RD 1006, à mi-chemin entre les villes de Chambéry à 22 km et de Voiron à 23 km[2].

La gare ferroviaire de la SNCF la plus proche est celle de Pont-de-Beauvoisin, en Isère. Celle-ci est située à plus de 10 km.

La ligne no 7010 du Réseau interurbain de l'Isère, qui relie à Voiron à Chambéry, passe devant la grotte, mais le site ne possède pas d'arrêt spécifique, car il n'est ni habité, ni fréquenté de façon régulière (l'arrêt le plus proche étant intitulé « Bande dessous-Saint-Christophe »).

Le site possède un parking destiné aux véhicules de tourismes et aux autocars et le chemin qui permet d'accéder aux grottes (entrée payante et non accessible aux personnes à mobilité réduite) se dénomme « la voie sarde » et il est uniquement piétonnier.

Description

Cet ensemble de deux grottes bien distinctes a été creusé par l'érosion naturelle du calcaire effectué par les eaux des ères glaciaires.

À l'entrée du site et précédant la voie sarde qui accède aux grottes, un espace d'accueil a été aménagé dans une petite maison. Ce service, destiné à l'accueil des visiteurs comprend un espace scénographique présentant l'histoire de l'occupation humaine du site, de la préhistoire à nos jours un petit snack et une aire de pique-nique[3].

La voie sarde

Cette voie, creusée par le torrent à l'époque préhistorique, est une gorge ou un défilé d'origine naturelle appelée Le Grand Goulet, qui fut ensuite aménagée en route, est un passage qui permet d'accéder au site des grottes proprement dites.

Son nom de « voie sarde » vient du fait que les ducs de Savoie, futurs souverains du royaume de Sardaigne, décidèrent d'adapter ce passage (déjà aménagé, durant l'Antiquité, en voie par les romains), en route royale pour les diligences au cours du XVIIe siècle.

Un petit canal de dérivation des eaux longe la voie sarde, ceci afin d'éviter que la voie ne soit noyée sous les eaux rejetées par la grotte inférieure durant les périodes de fortes pluies[4]. En 1649, d'autres travaux furent entrepris par la régente de Savoie Christine de France pour consolider le mur du canal qui longeait cette voie, puis son fils, le duc Charles-Emmanuel II de Savoie fit construire une rampe en pierres de taille, entre 1667 et 1670 pour faciliter la traversée de ce passage et achever enfin cette voie qui descendait ensuite dans la vallée du Guiers[5][réf. à confirmer].

Un monument dédié à Charles-Emmanuel II de Savoie  Inscrit MH (1952)[6], prince régnant du duché de Savoie a été érigé sur cette voie en 1674, juste avant l'accès aux grottes.

Inscrit MH (1952)[6], prince régnant du duché de Savoie a été érigé sur cette voie en 1674, juste avant l'accès aux grottes.

Cette route fut ensuite désaffectée, car Napoléon Ier la jugea trop difficile d'accès et ordonna le percement du tunnel des Échelles en 1804. Les travaux débutent en 1806 et se terminent en 1820, alors que le duché de Savoie était revenu à la famille princière de Savoie[7].

- Quelques photos de la Voie sarde

- Début de la voie sarde, depuis l'entrée du site.

- La voie sarde entre les deux grottes.

- La voie sarde et son canal de dérivation.

- La voie sarde près de la grotte inférieure.

La grotte supérieure

Cette première cavité s’ouvre dans un défilé protégé par une voûte rocheuse et elle reste toujours parcourue par les eaux souterraines liées aux précipitations environnantes du massif de la Chartreuse.

Cette grotte est le résultat d’un double travail des eaux : une érosion mécanique directe qui creuse des conduits souterrains du fond de la grotte jusqu’à la porte d’entrée mais aussi un long travail de décomposition du calcaire urgonien par le dioxyde de carbone mêlé à l’eau, créant par un phénomène de goutte à goutte des formations ou concrétions blanches ou colorées par les oxydes. Le développement de la grotte est de 1 377 m[8] en 2012. En août 2014, à la suite de trois crues estivales, le bouchon morainique du fond de la galerie a disparu et a laissé la place à un siphon. Les plongeurs spéléologues en profitent pour progresser en trois pointes de 445 mètres pour une profondeur maximun de 24 mètres. Hélas fin septembre 2014, le bouchon se reforme, empéchant la suite des explorations[9].

La grotte inférieure

Au bout du défilé qui héberge la première grotte apparaît le méandre qui héberge la Grotte Inférieure. Cette cavité a connu la même évolution géologique que la précédente, du moins, jusqu’à l’ère glaciaire. En creusant le défilé dit de « la Voie sarde », les eaux du torrent l’ont coupée de ses galeries d’alimentation et l’ont rendue inactive. Des traces de l’érosion de l’eau souterraine sont cependant présentes et on peut encore découvrir des concrétions.

Une longue passerelle permet de découvrir la verticalité de cette grotte qui offre ainsi la vision la plus spectaculaire du site. Le développement de la grotte est de 215 m.

Histoire

Les grottes, sont restées dans l'Histoire, en raison de leurs mitoyenneté avec la voie sarde et surtout de leur proximité avec la frontière entre le royaume de France et le duché de Savoie, puis le royaume de Sardaigne, dont elles ont longtemps constitué un passage incontournable et surtout un poste-frontière, situé sur la route de Paris à Turin.

Préhistoire

Certains espace de l'abri de la Fru indique la présence de différentes occupations humaine sur le site de la grotte de Saint-Christophe, notamment durant le Magdalénien supérieur et l'Azilien.

De nombreux outils ont été mis au jour, notamment des lames de silex (grattoirs, burins, divers éclats), ainsi que des andouillers de cerfs utilisés comme manches pour les outils et des tablettes en os perforés[10].

Antiquité

Cette route connue et utilisée depuis l'Antiquité romaine a notamment permis le passage de personnes illustres, telles le philosophe suisse Jean-Jacques Rousseau se rendant de Savoie en Dauphiné ou le pape Pie VII se rendant en France pour couronner le futur empereur Napoléon Ier, à Paris[11].

Époques moderne et contemporaine

Selon le Guide de la France souterraine, édité par Tchou en 1970, une des nombreuses cavités situé dans le site dit des grottes des Échelles, abrita le célèbre contrebandier français Louis Mandrin qui y cacha son trésor. Celui-ci fut d'ailleurs arrêté en 1755 dans un village savoyard situé à proximité du site, le bourg de Rochefort[12]. Le lieu a fait l'objet du tournage d'un court métrage par le réalisateur français Jean-Max Peteau qui désire réaliser un long métrage historique sur le bandit dauphinois qui défia le roi de France[13].

Tourisme

Fréquentation

Selon un site consacré aux grottes de France, le site des grottes de Saint-Christophe aurait reçu la visite d'environ 17 000 visiteurs en 2014[14][réf. à confirmer].

Voir aussi

Bibliographie

- Michèle Brocard, Lucien Lagier-Bruno, André Palluel-Guillard, Histoire des communes savoyardes : Aix-les-Bains et ses environs - Les Bauges - La Chartreuse - La Combe de Savoie - Montmélian (vol. 2), Roanne, Éditions Horvath, , 463 p. (ISBN 978-2-7171-0310-6), p. 180-183. ([PDF] version en ligne)

Articles connexes

- Tunnel des Échelles

- Le Grand Goulet

- Saint-Christophe (Savoie)

- Liste des cavités naturelles les plus longues de Savoie

Lien externe

Sur les autres projets Wikimedia :

- Grottes de Saint-Christophe, sur Wikimedia Commons

- Site officiel

Références

- ↑ « Les Grottes des Échelles », sur le site 123Savoie

- ↑ « Itinéraire Voiron - Chambéry » sur le site de Mappy.

- ↑ Site officiel.

- ↑ Indication du panneau d'information sur la voie sarde, situé devant la grotte inférieure.

- ↑ « La voie sarde (Chartreuse) », sur le site personnel de Fernand Foray, publié le 23 septembre 2010.

- ↑ « Monument à Charles-Emmanuel II de Savoie », notice no PA00118293, sur la plateforme ouverte du patrimoine, base Mérimée, ministère français de la Culture

- ↑ Le monument Charles-Emmanuel II et sa voie sarde, sur le site promotionnel de Savoie-Mont-Blanc.

- ↑ Robert Durand, « Des chiffres », Comité départemental de spéléologie de la Savoie, 7 mars 2012.

- ↑ Emmanuel Tessanne et David Bianzani, « Grotte des Echelles », Scialet : bulletin du CDS de l'Isère, Grenoble, Comité départemental de spéléologie de l'Isère, no 49, , p. 105-107 (ISSN 0336-0326).

- ↑ Gilbert Pion, « L'abri de la Fru à Saint-Christophe-la-Grotte (Savoie) : l'Azilien ancien du début de l'Alleröd », Bulletin de la Société préhistorique française, nos 94-3, , p. 319-326 (lire en ligne).

- ↑ « Voie sarde et Monument Charles Emmanuel II », sur le site de l'association ADT Chartreuse Tourisme.

- ↑ Pierre Minvielle, Guide de la France souterraine, éditeur Tchou, 1970, page 340.

- ↑ Jean-Christophe Pain, « En attendant un film sur Mandrin, tournage d'un court métrage à Saint-Christophe-la-Grotte, en Savoie », France 3 Rhône-Alpes, (lire en ligne).

- ↑ « Grottes des Échelles », sur le site grottes-france.com.

Portail de la spéléologie

Portail de la spéléologie  Portail de la Savoie

Portail de la Savoie