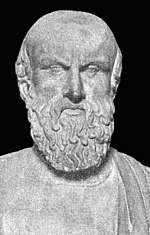

Les Suppliantes (Eschyle)

Pour les articles homonymes, voir Les Suppliantes.

| Les Suppliantes | |

| Auteur | Eschyle |

|---|---|

| Genre | tragédie grecque |

| Date d'écriture | entre 466 et 463 av. J.-C. |

| Personnages principaux | |

| |

modifier  | |

Les Suppliantes est une tragédie grecque antique du poète Eschyle, probablement écrite dans les années 466 à 463 av. J.-C.

Genèse et histoire

Genèse

À la suite de la publication, en , d'un papyrus d'Oxyrhynque, la création des Suppliantes est désormais située entre et [1], bien que certaines sources mentionnent une date plus ancienne telle que 490 av. J-C[2].

Les Suppliantes est la première pièce d'une tétralogie comprenant les Égyptiens, les Danaïdes et le drame satyrique Amymoné[3]. Il n'est pas exclu qu'il s'agisse de la reprise d'une pièce plus ancienne[1].

| Manuscrits | |

| Manuscrit M[4] :

Copies du manuscrit M[4] :

|

Le texte des Suppliantes ne nous a été transmis que par un unique manuscrit daté du Xe siècle et aujourd'hui conservé à la bibliothèque Laurentienne : le Laurentianus 32, 9, dit le Mediceus et noté M[5]. Cinq autres manuscrits contiennent les Suppliantes : datés du XIVe au XVIe siècle, ils semblent n'être que des copies — directes ou indirectes — du manuscrit M dont ils permettent de corriger certaines erreurs[6].

Controverses autour de la pièce au XXIe siècle

Cette pièce devait être représentée dans l'amphithéâtre Richelieu, à la Sorbonne, le lundi 25 mars 2019, dans une mise en scène de Philippe Brunet, professeur de grec ancien à l'université de Rouen et directeur de la compagnie de théâtre Démodocos. Sa représentation a été empêchée par des associations étudiantes [7],[8]. L’accès des spectateurs à la salle a été bloqué. Le motif en était que les acteurs avaient été vus grimés en noir dans une précédente représentation [9], faisant ainsi valoir une accusation de blackface de la part d'associations, parmi lesquelles la Ligue de défense noire africaine (LDNA), la Brigade anti-négrophobie, et le Conseil représentatif des associations noires (CRAN). La présidence de l'université a dénoncé cette censure, déclarant : « Empêcher, par la force et l'injure, la représentation d'une pièce de théâtre est une atteinte très grave et totalement injustifiée, à la liberté de création... Les accusations de racisme ou de racialisme sont révélatrices d'une incompréhension totale ». Par ailleurs Philippe Brunet s'est expliqué sur sa page Facebook : « Désolé d'avoir heurté ou blessé quelqu'un si je l'ai fait. (…) En mettant en scène la pièce des Suppliantes d'Eschyle, avec son texte, et rien que son texte, je dois mettre en place une opposition entre des Grecs d'Argos, supposés plus ou moins blancs, et les Danaïdes, venues d'Égypte, à la peau noire et au costume bariolé. ». Cette censure a suscité un vif émoi dans la presse[10]. La pièce s'est jouée deux mois plus tard avec des masques symbolisant les personnages[11], conformément à la grande tradition du théâtre antique. Ici des masques argentés pour signifier les Argiens (des Grecs) et des masques dorés pour signifier les filles de Danaos (les Danaïdes de la légende, venues d'Égypte).

Structure

Personnages

Le chœur représente les cinquante Danaïdes[12],[N 1].

Les trois personnages sont Danaos, Pélasgos et un héraut[13]. Deux acteurs suffisent pour interpréter ces trois rôles[13].

Le roi d'Argos se présente d'abord comme le fils de Palaichtôn[14] (Παλαίχθων)[15],[N 2]. Lui-même se nomme ensuite Pélasgos[14] (Πελασγός)[15] avant de préciser qu'il est l'éponyme[15] des Pélasges. Il se donne le titre d'archégète (ἀρχηγέτης)[15].

Plan

La pièce ne comporte pas de prologue[21]. Elle débute par la parodos, compte quatre épisodes — entre lesquels s'intercalent trois stasima[21] — et s'achève par l'exodos.

- Prologue-parodos

- Premier épisode : Danaos, le chœur ; le Roi

- Intermède choral

- Deuxième épisode, intermède choral et troisième épisode enchaînés : Danaos, le chœur

- Intermède choral

- Exodos : scène avec le héraut ; le roi, le héraut ; Danaos ; chœur final (dédoublé).

Argument

Analyse

L'ouverture de la tragédie par la parodos chorale au lieu d'un prologue dialogué n'est plus une trace d'archaïsme ; elle correspond à une intention dramatique délibérée. Dans Les Perses, l'introduction chorale crée l'atmosphère. Dans Les Suppliantes le chœur est le personnage principal : il est formé des Danaïdes, héroïnes légendaires dont l'image s'est modifiée au cours des siècles et des œuvres, et recouvre sans doute des symboles fort divers : nymphes hydrophores ou guerrières intrépides ; bienfaisantes, puis épouses criminelles. Ce caractère composite se trahit peut-être dans la tragédie où elles font tantôt figure d'Amazones farouches, tantôt de « colombes timides poursuivies par un épervier cruel ».

La légende telle que l'a mise en scène Eschyle se rattache à celle d'Io, reprise dans le Prométhée du même auteur : Danaos est le descendant à la troisième génération d'Épaphos, fils d'Io, né en Égypte après que sa mère a repris forme humaine. Danaos, selon la tradition, régnait en Libye, son frère Égyptos sur l'Égypte. Égyptos avait cinquante fils qui devaient épouser les filles de Danaos mais celles-ci, redoutant ce mariage, s'enfuirent avec leur père. Au moment où s'ouvre la tragédie des Suppliantes, elles abordent au pays d'Argos, berceau de leur race, et demandent l'hospitalité et la protection du roi du pays, qu'Eschyle nomme Pélasge, contre les Égyptiades qui les poursuivent. Le roi, après avoir consulté son peuple, y consent et repousse la demande d'extradition brutalement présentée par un héraut égyptien. La tragédie s'achève sur l'hymne de reconnaissance des Danaïdes, malgré la menace de guerre qui plane sur le pays. L'histoire se poursuit dans Les Égyptiens, Les Danaïdes puis le drame satyrique d'Amymone.

Adaptations et mises en scène notables

- En 2019 en France, la troupe de Théâtre Le Tiroir de Laval (Mayenne), dirigée par Jean-Luc Bansard met en scène la pièce avec des acteurs professionnels et des migrants bénévoles[22].

- En 2023, mise en scene d'Olivier Py, au Théâtre 14 à Paris, avec Philippe Girard, Mireille Herbstmeyer et Frédéric Giroutru.

Notes et références

Notes

- ↑ Leur nombre est déduit du qualificatif d'Egyptos « père de cinquante enfants »[12].

- ↑ Le grec ancien παλαίχθων est un adjectif[16]. Sa plus ancienne occurrence connue se trouve chez Eschyle lui-même qui, dans les Sept contre Thèbes, l'emploie comme épithète d'Arès[16],[17]. Les deux autres occurrences connues de l'adjectif sont une inscription citée par Eschine dans son Contre Ctésiphon[18],[19] et une épigramme à Héraclès Sôter[20]. Dans les Suppliantes, Eschyle donne le seul emploi connu de Παλαίχθων comme nom propre[16].

Références

- ↑ a et b Morin 2013, p. 82.

- ↑ Encyclopédie Larousse, « Eschyle » (consulté le )

- ↑ Jouan 1998, p. 12.

- ↑ a et b Sommerstein 2019, p. 47.

- ↑ Sommerstein 2019, p. 45.

- ↑ Sommerstein 2019, p. 46.

- ↑ « Eschyle censuré à la Sorbonne », Le Point, (lire en ligne).

- ↑ « Une pièce d'Eschyle accusée d'être racialiste empêchée à la Sorbonne », Nouvel Obs, (lire en ligne).

- ↑ « Une pièce d'Eschyle accusée d'être racialiste empêchée à la Sorbonne », Libération, (lire en ligne).

- ↑ « Fallait-il boycotter les Suppliantes », Libération, (lire en ligne).

- ↑ « Deux mois après la polémique sur le blackface, la pièce Les suppliabtes se déroule dans le calme », sur France Culture.

- ↑ a et b Morin 2013, p. 92.

- ↑ a et b Morin 2013, p. 97-98.

- ↑ a et b Jouan 1998, p. 13.

- ↑ a b c et d Bonnard 2004, chap. II, § 62.

- ↑ a b et c Sommerstein 2019, p. 163.

- ↑ Bonnard 2004, chap. II, § 64.

- ↑ Bonnard 2004, chap. II, § 63.

- ↑ (grc) SEG, XXVIII, 44.

- ↑ (grc) SEG, « XXXVI, 555 ».

- ↑ a et b Morin 2013, p. 93.

- ↑ « Laval. Une 33e représentation pour " Les Suppliantes " samedi 19 mai », Ouest France, (lire en ligne)

Voir aussi

Manuscrits

- Grec 2886, xvie siècle (présentation en ligne, lire en ligne).

- Bologne, Bibliothèque universitaire, fonds principal, 2271 (110), fos 61-70vo (Pinakes 9715)

- Florence, Bibliothèque Laurentienne, fonds Plut., 32.09, fos 179-188 (Pinakes 16274)

- Florence, Bibliothèque Laurentienne, fonds S. Marco, 222, fos 34-47vo (Pinakes 16877)

- L'Escorial, Bibliothèque royale, fonds principal, Τ. I. 15 (Revilla 135), fos 367-381vo (Pinakes 15407).

- Paris, Bibliothèque nationale de France, fonds Supplément grec, 988, fos 1-99 (Pinakes 53635).

Éditions

- Aldo Manuzio et Andrea Torresano, Aischylou tragōdiai hex : Promētheus desmōtēs. Hepta epi Thēbais. Persai. Agamemnōn. Eumenides. Hiketides [« Six tragédies d'Eschyle : Prométhée enchaîné, les Sept contre Thèbes, les Perses, Agamemnon, les Euménides, les Suppliantes »], Venise, , 1 vol., 113-[1], in-8o (OCLC 457643871, BNF 30405151, SUDOC 166605816) — première édition des Suppliantes.

- Consulter la liste des éditions de cette œuvre

Bibliographie

![]() : document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

: document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

- [Alaux 2001] Jean Alaux, « La caresse divine et le rapt masculin : représentations du féminin dans les Suppliantes d'Eschyle », L'Information littéraire, vol. 53, no 2, , p. 10-20 (OCLC 210087218, lire en ligne).

- [Bonnard 2004] Jean-Baptiste Bonnard, Le complexe de Zeus : représentations de la paternité en Grèce ancienne (texte remanié de la thèse de doctorat en histoire, préparée sous la direction de Christian Le Roy, soutenue en à l'université Paris-I – Panthéon-Sorbonne, sous le titre La représentation du père dans la cité : contribution à l'étude de l'imaginaire en Grèce archaïque), Paris, Publications de la Sorbonne, coll. « Histoire ancienne et médiévale » (no 76), , 1re éd., 1 vol., 254, ill., 16 × 24 cm (ISBN 2-85944-508-0, EAN 9782859445089, OCLC 470448624, BNF 39264663, DOI 10.4000/books.psorbonne.13278, SUDOC 082337047, présentation en ligne, lire en ligne).

- [Jouan 1998] François Jouan, « La tétralogie des Danaïdes d'Eschyle : violence et amour », dans Jean Leclant et Jacques Jouanna (éd.), Le théâtre grec antique : la tragédie (actes du 8e colloque de la Villa Kérylos, Beaulieu-sur-Mer, -), Paris, Académie des inscriptions et belles-lettres, coll. « Cahiers de la Villa Kérylos » (no 8), , 1re éd., 1 vol., 255, ill., 24 cm (OCLC 44628794, BNF 37053520, SUDOC 048958646, présentation en ligne, lire en ligne), p. 11-25 (lire en ligne).

- [Lévy 1985] Edmond Lévy, « Inceste, mariage et sexualité dans les Suppliantes d'Eschyle », dans Anne-Marie Vérilhac (éd. et av.-prop.), La femme dans le monde méditerranéen, t. Ier : Antiquité, Lyon, Maison de l'Orient et de la Méditerranée (diff. Paris, de Boccard), coll. « Travaux de la Maison de l'Orient » (no 10), , 1re éd., 1 vol., 190, ill., 21 × 30 cm (ISBN 2-903264-39-2, EAN 9782903264390, OCLC 29709466, BNF 34912286, SUDOC 001190938, présentation en ligne, lire en ligne), p. 29-45 (lire en ligne).

- [Morin 2013] Bernadette Morin, « De l'épopée au théâtre de Dionysos : Eschyle et les Danaïdes », Bulletin de l'Association Guillaume-Budé, no 2, , p. 82-111 (OCLC 869752439, DOI 10.3406/bude.2013.7006, lire en ligne).

- [Roisman 2013] (en) Hanna M. Roisman (éd.), The encyclopedia of Greek tragedy [« L'encyclopédie de la tragédie grecque »], t. Ier : A – F, Malden et Oxford, Wiley-Blackwell, hors coll., , 1re éd., ill., 26 cm (ISBN 978-1-4443-3592-7, EAN 9781444335927, OCLC 868680569, BNF 43785355, DOI 10.1002/9781118351222, SUDOC 17572217X, présentation en ligne), s.v.Aeschylus : Suppliants (Ἱκέτιδες) (DOI 10.1002/9781118351222.wbegt0330).

- [Sommerstein 2019] (en + grc) Alan H. Sommerstein (éd.), Aeschylus : Suppliants [« Eschyle : les Suppliantes »], Cambridge et New York, Cambridge University Press, coll. « Cambridge Greek and Latin classics », , 1re éd., 1 vol., XIII-404, 22,3 × 26 cm (ISBN 978-1-107-05833-0 et 978-1-107-68671-7, EAN 9781107058330, OCLC 1129097563, SUDOC 241149843, présentation en ligne, lire en ligne).

- [Vernier 2008] Bernard Vernier, « Les Suppliantes d'Eschyle et l'inceste », L'Homme : revue française d'anthropologie, nos 187-188 : « Miroirs transatlantiques : circulation des savoirs et malentendus féconds entre les États-Unis et l'Europe, y compris la France », , p. 433-446 (OCLC 883156045, DOI 10.4000/lhomme.29352, lire en ligne).

- [Zeitlin 1988] Froma I. Zeitlin, « La politique d'Éros : féminin et masculin dans les Suppliantes d'Eschyle », Mètis : anthropologie des mondes grecs anciens, vol. 3, nos 1-2, , p. 231-259 (OCLC 4650225647, DOI 10.3406/metis.1988.914, lire en ligne).

Articles connexes

Liens externes

- Notices d'autorité

:

: - VIAF

- BnF (données)

- IdRef

- LCCN

- GND

- Espagne

- Pologne

- Israël

- Vatican

- Australie

- WorldCat

- Notice dans un dictionnaire ou une encyclopédie généraliste

:

: - Britannica

v · m Œuvres d'Eschyle | |

|---|---|

| Tragédies |

|

| Tragédies fragmentaires | |

Portail de la Grèce antique

Portail de la Grèce antique  Portail du théâtre

Portail du théâtre