ロキシスロマイシン

| |

| IUPAC命名法による物質名 | |

|---|---|

| |

| 臨床データ | |

| 販売名 | ルリッド |

| Drugs.com | 国別販売名(英語) International Drug Names |

| 胎児危険度分類 |

|

| 投与経路 | 経口 |

| 薬物動態データ | |

| 代謝 | 肝臓(最高血中濃度は経口投与の約2時間後) |

| 半減期 | 11 時間 |

| 識別 | |

| CAS番号 | 80214-83-1  |

| ATCコード | J01FA06 (WHO) |

| PubChem | CID: 6915744 |

| IUPHAR/BPS | 1465 |

| DrugBank | DB00778  |

| ChemSpider | 5291557  |

| UNII | 21KOF230FA  |

| KEGG | D01710  |

| ChEBI | CHEBI:48935  |

| ChEMBL | CHEMBL1214185  |

| 化学的データ | |

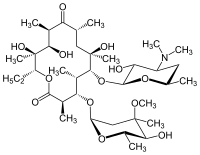

| 化学式 | C41H76N2O15 |

| 分子量 | 837.047 g/mol |

| |

| |

| テンプレートを表示 | |

ロキシスロマイシン (INN:roxithromycin) とは、14員環マクロライド系抗菌薬の1つである。製品名は「ルリッド」(サノフィ製造販売)。

特徴

他のマクロライド系抗菌薬と同様に、ロキシスロマイシンも細菌のリボソームに作用し、タンパク質の合成を阻害する。ロキシスロマイシンの作用は静菌的であり、薬自体は細菌の増殖を抑えている状態で、最小発育阻止濃度を下回ると、たとえロキシスロマイシンに耐性を持たない細菌であったも再び増殖を開始するので、服用者の免疫細胞によって細菌を死滅させる必要がある。また、最小発育阻止濃度を下回らないように、ロキシスロマイシンを適切な用量で適切な頻度で使用する必要がある。

ロキシスロマイシンは、ブドウ球菌属、レンサ球菌属、マイコプラズマ属、ブランハメラ・カタラーリスなどに抗菌力を持つ。

最初のマクロライド系抗菌薬として発見されたエリスロマイシンは、酸に不安定なため経口投与すると胃酸により速やかに分解され、その分解物が胃腸障害などの副作用に関与する上に、分解されるために血中濃度が上昇し難い事などが欠点として挙げられていた。これに対してロキシスロマイシンは、胃酸に対して安定なようにエリスロマイシンを化学修飾した、半合成抗菌薬である。具体的には、エリスロマイシンの9位の部分のケトン基をオキシムに変換した後に、アルキルハライドを作用させて、ロキシスロマイシンを合成する[1]。

効能・効果

ロキシスロマイシンに感受性の有る細菌が引き起こした、表在性皮膚感染症、深在性皮膚感染症、リンパ管・リンパ節炎、慢性膿皮症、化膿性炎症を伴う尋常性痤瘡、咽頭・喉頭炎、扁桃炎、急性気管支炎、肺炎、中耳炎、副鼻腔炎、歯周組織炎、歯冠周囲炎、顎炎[2]。

禁忌

エルゴタミンと併用すると、エルゴタミンの作用が増強されて四肢虚血が起こる場合が有るので、併用禁忌である。

副作用

治験での副作用発現率は通算で6.8パーセントであった%[3]:33。主な副作用は、ALT(GPT)上昇、AST(GOT)上昇、好酸球増多、下痢、発疹であった[3]:33-34。

なお、添付文書に記されている重大な副作用は、次の通りである[2]。

- ショック、アナフィラキシー、皮膚粘膜眼症候群(Stevens‐Johnson症候群)、血小板減少症、偽膜性大腸炎、出血性大腸炎、間質性肺炎、肝機能障害、黄疸、QT延長、心室頻拍(torsades de pointesを含む)

出典

- ^ 佐藤 哲男・仮家 公夫・北田 光一(編集)『医薬品トキシコロジー(改訂第3版)』 p.154 南江堂 2006年4月15日発行 ISBN 4-524-40212-8

- ^ a b “ルリッド錠150 添付文書” (2015年10月). 2016年7月9日閲覧。

- ^ a b “ルリッド錠150 インタビューフォーム” (PDF) (2015年10月). 2016年7月9日閲覧。

| |||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| β-ラクタム系 |

| ||||||||||||||||

| アミノグリコシド系 | |||||||||||||||||

| リンコマイシン系 | |||||||||||||||||

| ホスホマイシン系 | |||||||||||||||||

| テトラサイクリン系 |

| ||||||||||||||||

| クロラムフェニコール系 | |||||||||||||||||

| マクロライド系 |

| ||||||||||||||||

| ケトライド系 |

| ||||||||||||||||

| ポリペプチド系 | |||||||||||||||||

| グリコペプチド系 | |||||||||||||||||

| ストレプトグラミン系 |

| ||||||||||||||||

| キノロン系 | |||||||||||||||||

| ニューキノロン系 |

| ||||||||||||||||

| サルファ剤 |

| ||||||||||||||||

| オキサゾリジノン系 | |||||||||||||||||

| | |||||||||||||||||