営団1700形電車

営団1700形電車(えいだん1700がたでんしゃ)は、帝都高速度交通営団(現・東京地下鉄)が銀座線用に投入した通勤形電車である。

本項では1700形とほぼ同一の形態で先に製造されていた営団1500形電車(初代)・営団1600形電車、及び1700形の客用扉を両開きに改良した営団1800形電車についても記述する。なお、本項では1500形は本項で扱う1500形(初代)を指し、1968年及び1981年に製造された1500形(2代)はそれぞれ製造年別に1500N形、1500NN形と記述する。

1500形(初代)

| 営団1500形・1600形 1700形・1800形電車 | |

|---|---|

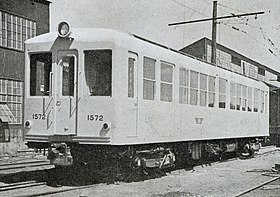

1500形1572 | |

| 基本情報 | |

| 運用者 | 帝都高速度交通営団 |

| 製造所 | 本文参照 |

| 製造年 | 1954年 - 1958年 |

| 製造数 | 1500形:3両・1600形:15両 1700形:18両・1800形:8両 |

| 廃車 | 1984年 - 1986年 |

| 投入先 | 営団地下鉄銀座線 |

| 主要諸元 | |

| 編成 | 単車(最大6両編成を組成) |

| 軌間 | 1,435 mm(標準軌) |

| 電気方式 | 直流600V(第三軌条方式) |

| 最高運転速度 | 55 km/h(当時) |

| 起動加速度 | 単独時:2.0 km/h/s 5M1T編成時: 2.8 km/h/s |

| 減速度(常用) | 4.0 km/h/s |

| 減速度(非常) | 5.0 km/h/s |

| 車両定員 | 120人(座席36人)→1965年改定後 98人(座席32人)[1] |

| 車両重量 | 32.0 t(1500形)・30.0 t(1600形 - 1800形) |

| 全長 | 16,000 mm |

| 全幅 | 2,550 mm(車体基準幅) |

| 全高 | 3,495 mm |

| 車体 | 普通鋼 |

| 台車 | 軸梁式OK-11(1500形) 円筒案内式KD-13・アルストムリンク式FS-20A(1600形) アルストムリンク式FS-23(1700形・1800形) いずれもコイルばね台車 |

| 主電動機 | 直流直巻電動機 |

| 主電動機出力 | 90kW×2(1700形の一部は×4) |

| 駆動方式 | 吊り掛け駆動方式 |

| 歯車比 | 16:61 (3.81) |

| 制御方式 | 電空単位スイッチ式抵抗制御 |

| 制動装置 | AMM-R形 B中継弁付き自動空気ブレーキ |

| 保安装置 | 打子式ATS |

| 備考 | 鉄道図書刊行会『鉄道ピクトリアル』1977年12月臨時増刊号特集「帝都高速度交通営団」pp.192 - 193参照 |

| テンプレートを表示 | |

1954年(昭和29年)8月に、銀座線輸送力増強のために、3両(車両番号:1572 - 1574)が製造された。1572は東急車輛製造製、1573・1574は近畿車輛製である。

車体構造は丸ノ内線車両(300形)の設計思想が大きく採り入れられ[2]、二重構造の張り上げ屋根となっている。窓寸法も300形にあわせて拡大されたが、客用扉は片開きとされた。前面は300形から方向幕を取り去り、前照灯を従来同様屋根前端部1灯とした形態で、貫通扉が1600形以降よりも狭い。2000形までの銀座線各形式の前面スタイルの基礎を作ったものといえる。それまでの車両は屋根部を赤茶色に塗り分けていたが、本形式ではすべてオレンジ1色とされた[2](後に他形式も屋根を含めてオレンジ一色になっている)。

電機品は東京地下鉄道系の流れを汲む釣り掛け駆動・ABF制御で、主電動機は1両につき2個である。台車はブレーキシリンダーを台車取り付け方式とし、川崎車輛製の軸梁式コイルばね台車 OK-11 形を使用した[2]。

車歴表

← 渋谷 浅草 → | |||

| CMC | 竣工日 | 製造所 | 廃車日 |

| 1572 | 1954年12月16日 | 東急 | 1986年10月9日 |

| 1573 | 1954年12月16日 | 近車 | 1985年3月13日 |

| 1574 | 1954年12月16日 | 近車 | 1985年5月21日 |

1600形

1955年(昭和30年)から1956年(昭和31年)にかけて銀座線輸送力増強のために15両(車両番号:1675 - 1689)が製造された。製造は近畿車輛・汽車製造・川崎車輛・帝國車輛工業・東急車輛製造である。

車体構造および電装品は基本的には1500形とほぼ同一であるが、前面貫通扉の幅が550mmから700mmに広くなった点が目新しい[2]。1956年製の1685 - 1689は車体について丸ノ内線用400形の思想が盛り込まれた若干の設計変更を行い、屋根構造が二段から一段とされ、雨樋から上をインディアンレッド色とした[2]。

台車は近畿車輛製の円筒案内式(シュリーレン式)コイルばね台車 KD-13 形または住友金属工業製のアルストムリンク式コイルばね台車 FS-20A 形を使用した[2]。

1700形

1956年(昭和31年)9月に1701 - 1718の18両が製造された。製造は川崎車輛・東急車輛製造・近畿車輛・汽車製造・日本車輌製造・帝國車輛工業・日立製作所である。

形態は1600形の後期型 (1685 - 1689) に準じた片開き扉を持つものだが[2]、屋根肩部の通風口の形状と位置に差異がある。車両番号については、1600形が1689まで達していたことから改めて番号を01から振り直している[2]。車両番号表記は、現在も東京地下鉄で使用しているニューヨーク市地下鉄タイプの書体を使用し、側面車号表記は側窓上部に移設した[2]。また、隧道とレールをあしらった営団旧マークの掲出を省略した[2]。

台車は住友金属工業製のアルストムリンク式コイルばね台車 FS-23 形を使用しており、これは1800形も同様である[2]。

当形式の三菱電機製の主電動機、制御装置、空気ブレーキ装置などの主要電機品(約1億2,300万円相当)は、営団地下鉄の購入品ではなく三井信託銀行(現・三井住友信託銀行)からの信託車両とした[3][4]。同時期に小田急電鉄が初代3000形特急用車両(ロマンスカー)を住友信託銀行(現・三井住友信託銀行)との車両信託に付しているが、当形式は小田急初代3000形よりも4日早く契約しており、日本国内の鉄道車両では初めての信託車両である[4]。しかし、機器を含めた車両そのものの車両信託は、小田急初代3000形が初めてである[4]。

4個モーター化

銀座線は1500N形を投入した際固定編成化が実施されたが、1500N形を組み込まない編成も若干出現した。この編成の出力調整のため、1702 - 1710の9両が1200形・1300形から電装解除時に発生した主電動機を流用して、主電動機が2個から4個に強化されている。電動機増強が行われた車両は、車両番号の頭に“+”が標記された。1981年(昭和56年)に丸ノ内線方南町支線の輸送力増強のための2000形転出に伴い、補充として1500NN形が増備されたが、その際に1703・1704・1707・1708は電動機を2個に戻された。

- 1500N形を組み込まない編成の例(右側を浅草方とする)

1800形

1958年(昭和33年)から1959年(昭和34年)にかけて、銀座線の輸送力増強用として8両(車両番号:1819 - 1826)が帝國車輛工業と日立製作所の2社で製造された。

丸ノ内線300形の設計思想をより具現化し、銀座線では初めて両開き扉(1,300 mm幅)を採用した[2]。また、従来車掌による喚呼肉声による停車駅ホームでの行先・到着駅・次駅案内・乗換案内であった銀座線において、車内放送装置や簡易行先表示器なども、同線で採用されたのは当形式からである[2]。車両前面の貫通扉は従来内開き式であったが、当形式から引き戸とし、貫通路にはカーテン状の簡易幌装置が設置された[2]。

なお、駆動方式は吊掛式のままであるため、性能的には1700形までの形式とほぼ同一である。

当形式と同時に製造される1900形を合わせた10両は、三井信託銀行(現・三井住友信託銀行)からの信託車両とされた[5]。ただし、車両そのものではなく車体・台車・主要電機品・連結器などが対象で、戸閉装置(ドアエンジン)、蛍光灯、蓄電池、電気配線などは営団地下鉄の購入品である[5]。10両のうち、信託契約の直前に4両は購入したため、実際に信託されたのは6両である[5]。

車歴表

← 渋谷 浅草 → | |||

| CMC | 竣工日 | 製造所 | 廃車日 |

| 1819 | 1958年12月6日 | 帝車 | 1986年4月24日 |

| 1820 | 1958年12月6日 | 帝車 | 1986年2月8日 |

| 1821 | 1958年12月6日 | 帝車 | 1986年4月30日 |

| 1822 | 1958年12月6日 | 帝車 | 1985年4月10日 |

| 1823 | 1959年2月26日 | 帝車 | 1985年4月26日 |

| 1824 | 1959年2月26日 | 帝車 | 1985年8月6日 |

| 1825 | 1959年2月26日 | 日立 | 1984年10月12日 |

| 1826 | 1959年2月26日 | 日立 | 1985年11月21日 |

その後の経緯

(地下鉄博物館保存物)

1968年の1500N形導入により、銀座線車両は固定編成化が進められ、その結果本項4形式については全車編成の中間(主に浅草寄りから3両目の4号車)で使用されるようになった。但し、1200形・1300形・1400形で実施された運転台機器の撤去は行われなかった。

01系の増備に伴い、1984年(昭和59年)から1986年(昭和61年)までに全車営業運転から離脱し、廃車となった。旧性能車として最後までの残っていたのは1572号車と1244号車(1244号車は付随車)で、1986年(昭和61年)10月9日付で編成から外された[6]。以降、銀座線は全車両が新性能車(カルダン駆動車)となる[6]。

廃車後は全車解体されており、現存するものはないが、1825の台車と機器は地下鉄博物館に保存されており、主電動機は100形129カットボディ内の機器操作により可動する。

脚注

- ^ 帝都高速度交通営団『地下鉄運輸50年史』pp.330 - 331。

- ^ a b c d e f g h i j k l m n 帝都高速度交通営団「60年のあゆみ」pp.78 - 80.

- ^ 東京地下鉄道丸ノ内線建設史(上巻)、pp.174 - 175。

- ^ a b c 住友信託銀行『住友信託銀行五十年史』p.1014。

- ^ a b c 東京地下鉄道丸ノ内線建設史(上巻)、pp.266 - 267。

- ^ a b 鉄道ジャーナル社『鉄道ジャーナル』1987年1月号RAILWAY TOPICS「営団銀座線の旧型車全廃」p.128。

参考文献

- 『東京地下鉄道丸ノ内線建設史(上巻)』帝都高速度交通営団、1960年3月31日。https://metroarchive.jp/content/ebook_marunouchi.html/。

- 帝都高速度交通営団『60年のあゆみ - 営団地下鉄車両2000両突破記念 - 』

- 住友信託銀行『住友信託銀行五十年史』

東京地下鉄の車両(帝都高速度交通営団時代の車両も含む) | |||||||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 現有車両 |

| ||||||||||||||||||||||||||

| 過去の車両 |

| ||||||||||||||||||||||||||

- 表示

- 編集

- 1954年製の鉄道車両

- 1955年製の鉄道車両

- 1958年製の鉄道車両